把不同的個體歸類為同一個種族,以此為基礎在態度和行為上區別對待他族和本族成員,這種現象在人類社會廣泛存在並產生嚴重後果🧖♀️,因此受到心理學🔀、神經科學等多個領域的高度關註。意昂体育平台心理與認知科學學院及麥戈文腦研究所韓世輝教授課題組率先使用腦成像技術,揭示了痛覺共情活動的種族偏好(Xu et al., 2009, Journal of Neuroscience ),並基於系統研究結果發表了“非對稱種族加工模型”(Han, 2018, Trends in Cognitive Sciences ),該模型提出對他族成員的分類加工導致認知和共情種族偏好這一理論假設🤦🏿♀️。10月7日,韓世輝課題組在學術期刊 Nature Human Behaviour 發表了題為“Neural dynamics of racial categorization predicts racial bias in face recognition and altruism”的長篇論文,報告了該課題組最新多模態腦成像(腦電、腦磁及功能磁共振)研究結果🥤,揭示了人類面孔種族分類加工的神經機理及其與面孔再認和利他意向的關系🖕,對自己的理論假設進行系統的心理學和神經科學驗證。博士生周雨青是該論文的第一作者,韓世輝是該論文的通訊作者。

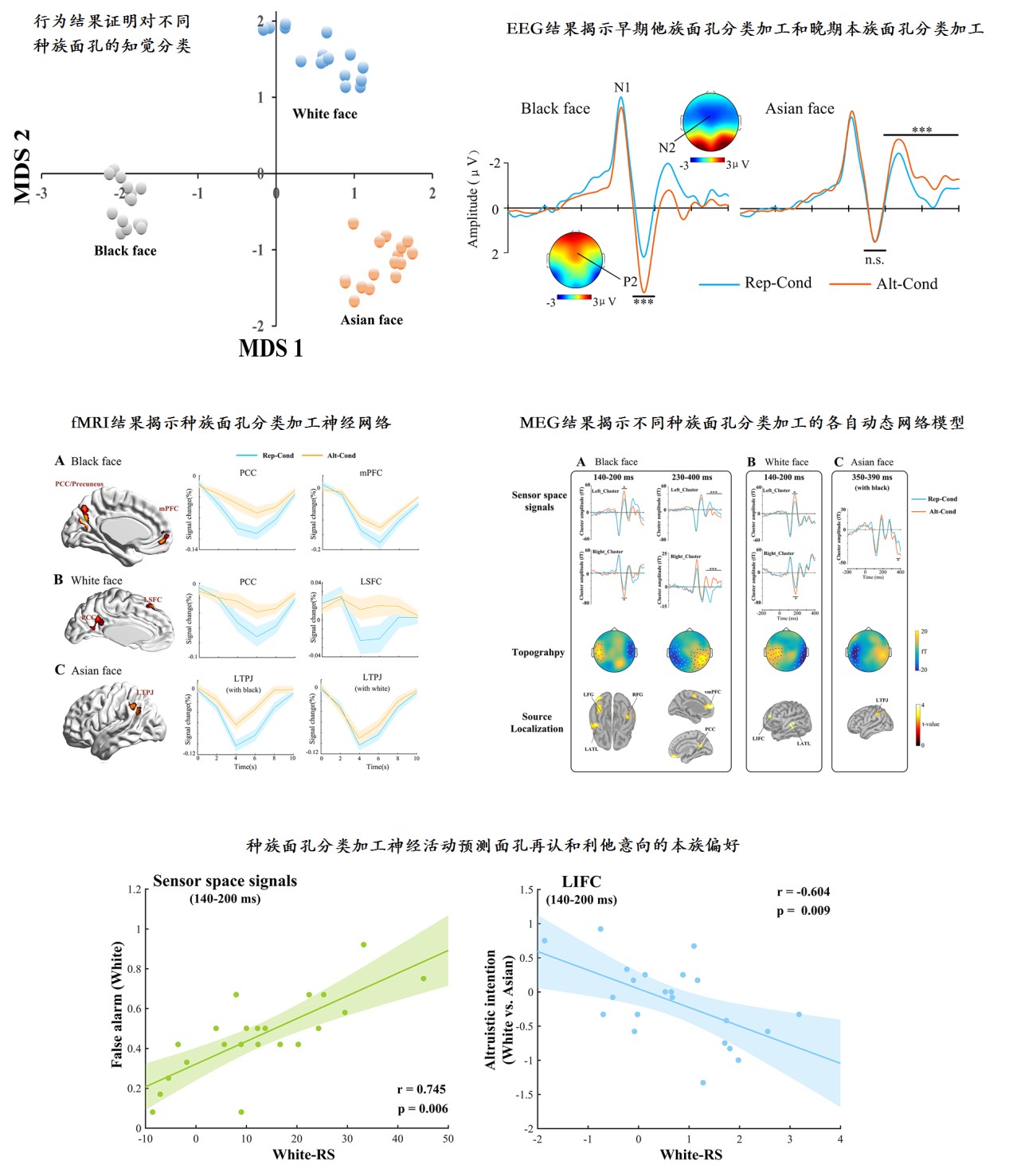

課題組研究大腦如何自發地把不同個體的面孔歸類為某一個種族💤,概念上突破傳統的他族/本族面孔二分論,發展了一個新的基於大腦神經活動重復抑製的實驗範式💆🏼♀️,在嚴格控製不同個體面孔知覺屬性差異的條件下,結合行為🙈、腦電圖(EEG)、腦磁圖(MEG)及功能磁共振(fMRI)等多種研究方法🧋,在時間和空間兩個維度系統闡明了加工某一族群不同個體面孔共同屬性(即面孔種族分類加工)的神經機製🤦♀️。EEG結果揭示對他族面孔的分類加工(如亞裔被試觀看黑人或白人面孔,或白人被試觀看黑人或亞裔面孔)發生在面孔呈現後140-200毫秒🏡,而對本族面孔的分類加工發生在面孔呈現200毫秒之後。EEG結果還證明🛷,自發面孔種族分類加工主要基於面孔的結構特征,膚色不是自發面孔種族分類的充分條件,面孔的性別對自發面孔種族分類加工沒有顯著影響。對亞裔被試的f MRI實驗發現,由大腦內側前額葉和後扣帶回組成的神經網絡參與黑人面孔分類加工,由左側額葉和後扣帶回組成的神經網絡參與白人面孔分類加工,左側顳頂聯合皮質參與亞裔面孔分類加工。對亞裔被試的MEG實驗結果進一步揭示他族面孔分類加工的兩階段動態模型,黑人面孔分類在面孔呈現100-200毫秒期間以兩側梭狀回和左側前顳葉激活為主,大腦內側前額葉和後扣帶回在200毫秒之後介入𓀔,該神經網絡前後兩階段介入的神經節點存在前饋和反饋信息流。白人面孔分類加工也包括早期左側前顳葉/左側額葉及晚期後扣帶回兩階段動態神經活動。他們發現🐖,他族面孔早期分類加工的神經活動可以預測他族面孔再認的成績,也可以預測對他族面孔疼痛表情的主觀感受,參與他族面孔早期分類加工的左側額葉活動可以預測幫助他族個體的意向。

結合行為及“EEG/MEG/fMRI”等多模態神經影像技術對同一科學問題開展系統研究,在社會神經科學領域少有。該論文報道的實驗發現對於理解種族概念的本質及其腦基礎💇🏽、對理解不同種族態度和行為上的差異及相關的社會問題提供了重要的神經科學依據。這項研究得到國家自然科學基金“中以合作項目”和“創新團隊項目”支持。