固體表面冰的形成是自然界中最普遍最重要的問題之一🔀。一直以來,傳統的六角雙層冰模型是人們描述固體表面冰結構的基本出發點🏃➡️,然而由於水與固體表面相互作用的復雜性🥯,這種簡單的模型受到越來越多的挑戰🤭。最近,意昂体育平台量子材料中心🚎、量子物質科學協同創新中心的江穎課題組和王恩哥課題組以及物理學院的李新征研究員合作,利用高分辨的掃描隧道顯微鏡首次在氯化鈉表面發現了一種完全不同於體態冰的新型二維冰結構🧑🏿⚖️。相關研究成果於5月30日在線發表在《自然?通訊》[Nature Communications DOI: 10.1038/ncomms5056]。

江穎課題組在過去幾年中一直致力於超高分辨掃描隧道顯微鏡系統的研製和開發🏜,並在近期的工作中取得重大突破✩,實現了鹽表面單個水分子內部自由度的成像 [Nature Materials 13,184 (2014)]🤽🏿♀️,使人們首次可以在實空間中直接解析水的氫鍵網絡構型。作為該技術的重要應用之一,江穎等進一步研究了氯化鈉表面覆蓋的二維冰層🧠,通過高分辨成像並結合密度泛函理論模擬💪🏼,發現這種二維冰的基本組成單元為水分子四元環團簇,這些四元環團簇之間通過一種奇特的“橋聯”機製互相聯結在一起,從而形成周期性的晶格🏸。出乎意料的是,這種冰結構的表面存在著高密度周期性排列的缺陷與不飽和氫鍵,完全違背了人們普遍接受的“冰規則”(Bernal-Fowler-Pauling ice rules),修正了人們從前對固體表面冰結構的微觀認識。鹽顆粒作為大氣中一種重要的氣溶膠🎇,是形成雲滴和冰晶的凝結核✬,澄清鹽表面冰層的結構對於理解大氣中的異質催化反應和解決大氣汙染問題有著重要的意義。

該研究得到了科技部國家重點基礎研究發展計劃🐴,國家自然科學基金委員會和中組部青年拔尖人才支持計劃等項目的資助📽。江穎和李新征是文章的共同通訊作者🧙🏽♀️,博士研究生陳基、郭靜和孟祥誌是文章的共同第一作者。

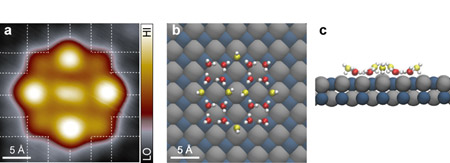

圖a🐲:由四個四元環和六個“橋聯”水分子形成的二維冰團簇的高分辨STM圖像🧥,圖中的網格線為NaCl(001)襯底的Cl-晶格🤽🏻♂️。圖b和圖c:由第一性原理計算得到的冰團簇原子結構的頂視圖和側視圖。位於冰團簇中間的兩個“橋聯”水分子形成一個Bjerrum D-type缺陷♦︎。在高覆蓋度下,這種冰團簇可作為形核中心進一步生長為二維的冰層😜。