北京時間2019年7月15日下午3點🎟,國際腦研究組織-凱默理(IBRO-Kemali)基金會評獎委員會宣布💲:第12屆IBRO-Kemali國際獎的獲得者,為意昂体育平台1991級生物系意昂💇♂️、浙江大學醫學院神經科學研究中心的胡海嵐教授🦟。這是該獎自1998年設立以來,首次頒發給歐洲和北美洲以外的科學家。

頒獎儀式將於2020年7月11日至14日在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的歐洲神經科學年會(FENS)上舉行🌥🤸🏻♂️,由國際腦研究組織主席頒獎。胡海嵐教授屆時將在年會的IBRO-Kemali論壇上發表“從啄序到氯胺酮 – 探析社會行為和情感的神經機製”的獲獎演講。

胡海嵐,浙江大學醫學院求是特聘教授、浙江大學神經科學中心執行主任👩❤️👩。1991-1996年就讀於意昂体育平台生物系並取得該專業學士學位🪴,之後赴加州大學伯克利分校👱🏿🌇,在Corey goodman的指導下於2002年獲得了神經生物學方向博士學位。2008年回國在中國科學院上海生命科學研究院擔任研究員🏄♀️。2015年加入浙大。在情緒的神經編碼、抑郁症發生的分子機製、及社會競爭的神經基礎等腦科學前沿方向,取得了一系列既有理論意義又有潛在應用價值的系統性原創成果。曾獲中科院百人計劃🫴🏻🚽、基金委傑出青年基金🐴、教育部長江學者、中組部萬人計劃、中國青年女科學家獎、中國青年科技獎等。

胡海嵐將在明年FENS論壇上演講的主題,包含兩個關鍵詞——啄序和氯胺酮,這正是胡海嵐近幾年最重要的幾項研究🔖。

實驗的主角都是小鼠🔵。

2015年,胡海嵐教授應邀《細胞》雜誌子刊《神經科學動態》雜誌寫綜述,當時的封面就是胡海嵐實驗室的主角——小鼠🔳。

第一項工作,關於啄序(啄食順序的簡稱👰🏼,指群居動物通過爭鬥獲取優先權和較高地位等級的自然現象)👆🏼,研究發表在2017年7月14日出版的《科學》雜誌上(長文形式發表文章《勝負經歷重塑丘腦到前額葉皮層環路以調節社會競爭優勢》)🤩。

這項研究中的小老鼠🕶🥺,經歷了一個精彩的逆襲過程🔐。

我們叫這只實驗小鼠豆豆🦀。和人類一樣,老鼠和其他動物的世界裏,都有穩定的等級製度存在。在小老鼠的等級測試實驗中,豆豆在一籠4鼠中處於最下遊位置👨🏻🌾,第四。也就是說🐓,排在它前面的每一只老鼠,都可以過“吃飯⛴👩🦽➡️、睡覺🫑、打豆豆”的日子🔧,但豆豆只能吃飯🌵、睡覺。

胡海嵐課題組改變了豆豆🌮😰,他們對豆豆的一些腦神經細胞進行激活——科學家讓兩只小鼠在一個促狹的管子裏相遇🩰。處於領地占領意識,兩頭的小鼠都要往前沖💅🏼。最終,等級地位低的小鼠,會主動退出或者被等級地位高的小鼠推出管子。

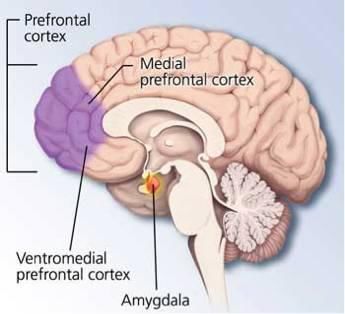

課題組發現🧑🏻🎨🧏♂️:當小鼠進行推擠或者抵抗住對方推擠的時候,大腦前額葉皮層的神經細胞的活動,就會有顯著的增加。

前額葉皮層(prefrontal cortex)所在區域

(圖片來源:mybrainnotes.com)

課題組做了一組比對實驗發現:如果用藥理遺傳學的方法抑製高等級小鼠前額葉皮層神經細胞的活動🛖,這些老鼠在社交對抗中變得更加消極——推擠更少💵,後退更多🤸🏻,最終還輸給了原先低等級的小鼠🤫。

當科學家打開藍色激光器激活小鼠的前額葉皮層細胞時,戲劇性的一幕發生了👵🏻:原來等級低的老鼠在接受藍光照射的時候,變得自信而英勇,發出了更多推擠動作🧑🦲,並且能夠堅持更久,最終將原先等級高的小鼠推出了管子。

接下來🚌🧑🧒,神奇的事情發生了——小豆豆在領地競爭中,戰勝了第三名,第二名……甚至第一名。

經歷了6次以上的勝利後,曾經孱弱的豆豆已經所向披靡:它可以不再借助科學家的幫助🏌🏽♀️,一直保持勝利。

勝利者豆豆的大腦在發生變化,是什麽令它“開了掛”📉?

重復的勝利,增加了丘腦到前額葉皮層這個環路的連接強度。“有可能是形成環路的神經突觸結構發生了整體的增多,也有可能是每一個神經突觸都變強了🏌🏼♂️。”胡海嵐解釋🗝。

胡海嵐表示🏞,課題組一個系列的研究☠️,“從動物實驗中驗證並第一次闡釋了‘強者更強’的神經科學原理。”

課題組證實了“勝利者效應”背後的神經學機製𓀐🦺,表明它真的能夠讓大腦發生了長久持續的改變🧑🏻🤝🧑🏻,而並不光光是自我安慰而已。

“通過在相對簡單的比賽中獲得成功經歷🕥,將有助於重塑相關的腦環路(通俗所說的增強自信心)🪱,從而提高在更困難比賽中獲勝的可能。”胡海嵐說,“歸功於大腦的可塑性,先天的弱勢也有可能被逆轉。”

第二項工作🤸🏿♂️,關於課題組的另外一批大鼠,它們抑郁了。

之所以能夠判斷它們得了抑郁症,因為這些大鼠有兩個特點🪦:

1🦶🏽🦄、它們不像正常孩子,喝糖水會樂,吃甜品都不能叫它開心👶🏼🟤;

2、把它們放到水裏💆🏿,它很快放棄求生,咕咚沉下去一了百了。

關於“氯胺酮”這個關鍵詞,胡海嵐課題組研究的就是當前人類健康的頭號殺手——抑郁症(2017年👰🏿♂️,抑郁症的致殘率為18%🧑🌾,就已經超過了癌症和心臟病——同時期它們的致殘率分別為17.5%和14.3%)🗼。

2018年2月15日🛒,國際著名期刊《自然》以同期兩篇研究長文(Research Article)的形式,在線發表了胡海嵐團隊有關抑郁症的研究。

負面情緒是怎麽操控人的?它們用到的主要方法是⛓️💥:刺激神經元進行簇狀放電。

正常情況下🚵🏽♀️,大腦神經元會通過單個放電🤴🏻,向下遊傳遞信息。但是如果發電模式變成高頻的簇狀放電➖🕖,抑郁症就會發生。

胡海嵐團隊發現🙎🏼:超級抑郁大鼠的外側韁核神經元🤙,自發的簇狀放電活動顯著增高。就是原來“biu biu biu ”一下一下散彈模式的放電,變成了“biubiubiubiubiu”的機關槍突突模式。

同時,胡海嵐研究團隊利用光遺傳技術🥒,誘發外側韁核的簇狀放電🎉。結果發現:原本不抑郁的動物,也瞬時地表現出多種典型的抑郁行為。

所以,簇狀放電與抑郁症有直接聯系。

說回“氯胺酮”——可能說它就是那個party精靈K粉的主要成分👨🏽,知道的人數就會翻幾番。

大腦中的“機關槍”放電👱🏽♂️,與K粉會有什麽關系👋🏼?

浙大的一個天才科學少女是這樣解讀的:從前⏯,人們把整個腦子看做是一大缸“水”,由各種比例的溶液調製而成🧘🏽。人出現負面情緒,是溶液的比例失調了,裏面的快樂激素少了。

基於這種認識,傳統抑郁症藥物的設計理念是:那就把快樂的元素——多巴胺,還有能夠讓人一到春天就覺得會發生什麽的五羥色胺等🚵🏽♀️,滴到這杯“水”裏。原理是:缺什麽補什麽。

但是這類傳統的抗抑郁藥物治療,常需要數周到數月才能開始改善情緒💅🏻,而且只能治愈30%左右的抑郁症患者🫃🏽,剩余的70%患者被歸為“難治型抑郁症患者”✊🏼。

然而,“機關槍”害怕K粉。

胡海嵐團隊發現:外側韁核的簇狀放電🎧⟹,依賴於大腦中最主要的興奮性遞質谷氨酸受體NMDAR。而K粉,作為NMDAR的阻斷劑✡︎,能完全阻斷外側韁核神經元的簇狀放電。

抑郁的大老鼠又要上線了:課題組將氯胺酮給藥於抑郁大鼠的外側韁核👡,能快速緩解大鼠的多種抑郁症狀(包括它的“行為絕望”和“快感缺失”)🚶♀️➡️。

近年來𓀐,氯胺酮作為新型抗抑郁藥物🤰,由於其快速的抗抑郁作用(在幾小時內改善情緒)🧴,以及能夠在很多(>70%)“難治型抑郁症患者”中取得療效,被譽為整個精神疾病領域近半個世紀最重要的發現。

胡海嵐團隊的這一系列研究,首次闡明了氯胺酮快速抗抑郁的全新神經機製:氯胺酮可以通過阻斷外側韁核的簇狀放電🧞♂️,終結這種放電對下遊單胺類獎賞腦區的過度抑製,最終產生快速抗抑郁的療效。

在IBRO官網的授獎依據中👨🏻🦯,評獎委員會這樣描述胡海嵐的貢獻:此獎為表彰胡海嵐教授在“情緒和情感行為的神經生物學基本機製”這一腦科學前沿領域,所取得的令人敬佩的成就🚯。這些成就得益於她對系統神經科學中尖端前沿技術的駕馭🔹,而她本人正是這些技術的開拓者之一。

該獎旨在全世界範圍內表彰在基礎與臨床神經科學領域做出傑出貢獻的45歲以下的科學家🩻,每兩年評選一位。獎金為25,000歐元⛓,獲獎者將受邀在歐洲規模最大😬、每兩年一次的歐洲神經科學年會上發表主題演講。

該基金會於1996年由意大利那不勒斯大學精神病學家Dargut Kemali先生與其妻子神經科學家Milena Kemali女士創立,旨在促進在基礎和臨床神經科學領域的研究🏇🏼。在2011年Kemali先生逝世後,由國際腦研究組織主席擔任該基金會主席🧖🏻♀️,運營管理IBRO-Kemali國際科學獎和IBRO-Kemali神經科學學校,以紀念其創始人。

內容來源:浙江24小時客戶端《亞洲第一人!獲得國際大獎的浙大胡海嵐團隊到底牛在哪🤽🏻?》(浙江24小時-錢江晚報記者 章咪佳)丨浙江大學神經科學研究所微信公眾號