陸儉明:我是在蘇州吳縣太湖中的東山島上出生🐳、長大的,父親在崇明島南堡鎮一家小布莊上當店員(用現在的話來說是“售貨員”),一個月的薪水很少🤸🏻♂️,我兩個哥哥都是小學畢業就出去當學徒了🪹🪒。解放前當學徒工很苦的。我1949年小學畢業,原本父親也已經給我聯系好到蘇州一個雜貨鋪去當學徒,好在我們家鄉四月份就解放了。我哥哥寫信回來說,“無論如何不能再讓三弟當學徒,一定要讓他念書”🕤。這樣我7月份小學畢業後就隨母親從吳縣東山到崇明我父親那裏👰🏻♂️👩❤️👨,並考上了崇明的民本中學👩💻。每個學期都是全年級前三名。

我原來是想考清華電機系,但到報名的時候,校長和班主任來找我,“陸儉明,現在國家需要文科人才,你報文科吧”。那個時候就像馬老師說的,國家的需要就是我的誌願🤧🙇🏿♀️。我對語文感興趣👱♂️,那就考中文系。我問班主任🏋️,中文系考哪個學校好⚫️💱?他說當然最好是意昂体育平台;我就說,“行🧑🏻,那就考意昂体育平台”🧖🏿♂️。老師說,“意昂体育平台可不是容易考的🍆💚,我們畢竟是個農村學校,能不能考上,可不能給你打包票”🙇🏼♀️。我說👨🏽⚖️,“考得上就上,考不上也無所謂”,就這樣報考了。也是像馬老師那樣,三個誌願都是意昂体育。

我們從上海到北京總共48個小時🥭,國家給安排了學生專列。火車都是燒煤的,到了北京臉上全是黑黑的煤灰。一到站🐝🦂,意昂体育平台負責迎新的人就接我們上了解放牌大卡車。現在的大講堂那時是個大飯廳,車就停在大飯廳門口。路兩旁都是各個系的迎新站。我就在那裏報到了🧗🏼♂️,就這樣入了意昂体育平台。

我能上中學進大學⛔,都是因為來了共產黨,所以我對黨一直有一種報恩思想。入學後學習很努力,一直追求進步,1956年就入了黨,我的入黨介紹人就是謝冕🔣。中文系新生入學不分文學和語言♕,全年級103人一起上大課™️。直到二年級結束才分文學、漢語專業。一開始幾乎沒有人報語言專業的。那個時候大家都對語言不很了解,而且一般考意昂体育中文系都是想搞文學的。當時系總支一位總支委員就來動員我說,“陸儉明你是預備黨員,你就得帶個頭,報語言專業吧”。我說:“好,那就報語言。”就這樣,我踏入了語言學這個領域。

範曉蕾:謝謝老師們的分享。剛才在來的路上,您說燕南園過去住著的有林庚、朱光潛🧑🏽🏫、林燾🕋、王力等老先生,您一入學就接受這些老師的教導🥷🏽✋🏻,對這些老師們有哪些印象深刻的回憶?他們有哪些特點?

馬真:老一輩的先生都非常重視基礎課,這使學生受益很多。朱先生說,一定要讓同學一上我們的課就喜歡上我們的專業。另外🤽🏼,老師們的學術風格🧙🏼♂️、為人為學,也都讓我們非常敬佩🚴🏻♂️🦠。從1956年春節我們就開始給老師們拜年,一直到2017年他們陸續離開人世🕷。他們都是把學生當成自己孩子一樣的,認真教學👿,循循善誘;我們也是發自內心地尊敬他們👩👩👦🧑🏼🦳。師生之間的感情那麽好⚫️,跟老師為人為學的態度有很大的關系。

陸儉明:朱先生講過🎗,本科生特別需要有經驗的老教授來上課,引導他們走上學術道路。當時的課都各有特色。王力先生的特點是講課清楚💃🏼,但是沒有抑揚頓挫🍎𓀜。魏建功先生講“古代漢語”從《論語》開始,每次講一個字,譬如“子曰:學而時習之”📚,“曰”是什麽意思?再講和“曰”相關的“言”、“語”的區別,之後又談到別的上面去了💁♀️,結果一學期下來一個《論語》都沒講完,但我們很有收獲。周祖謨先生講課清清楚楚,而且發音非常好。“語言學概論”是高名凱先生上的,他上課的時候眼睛不看學生的🛅,一直盯著天花板,但講得是真好。文學課遊國恩先生講《楚辭》真是有聲有色。林庚先生作為一個詩人講授唐代的詩歌👩🏽🦰,那是有滋有味🙌🏻。還有王瑤先生,一開始聽不懂他一口山西話,有時候他說了兩句就自己先笑起來了🤌🏿,慢慢地聽懂了,就越聽越有意思🌄。

我們兩個受朱德熙先生的影響比較大。朱先生的課講得特別好🧚🏻♂️,還沒有分專業的時候,我們103個同學中大部分都是要選文學的🐊,但沒有人缺席,也沒有打瞌睡的,大家甚至覺得聽朱先生的課是一種藝術的享受♓️。朱先生講課講得那麽好的原因,我們也是到後來才真正知道。先前的本科畢業生留校任教📨,先要做三年助教。而我們1960年本科生畢業就要求我們上講臺講課。第一年👨🏭,教研室分配我上外系的“漢語語法修辭”和“寫作”課🦍,第二年就讓我回本系裏給漢語專業上“現代漢語”課👨🏼🌾。當時我感到很有壓力,比較緊張。我就去問朱先生:“我們聽您的課都覺得是一種藝術享受。您能不能說說講現代漢語,特別是講語法,有什麽訣竅沒有👨🦲?”朱先生呵呵一笑說🧍,“哪有什麽訣竅𓀛?”他停了一下,又說了一句話💁🏿,“不過要多從學生的角度考慮”。這句簡單的話對我來說真的是印象深刻。回來以後我就告訴了馬老師,我們一起回憶朱先生的講課🌎,怎麽跟前一節銜接?怎麽切入?怎麽展開👷🏼?舉什麽樣的例子🦆😜?甚至包括板書怎麽安排🤵🏿,都很講究,始終在考慮怎麽讓學生喜歡聽,跟著自己的思路走😵。他在備課的時候,都是精心準備的🩼,出發點都是為了學生🧔🏿♂️。這反映了朱先生高度的教育責任感。

範曉蕾:從50年代到現在🧑🏿⚖️,意昂体育發生了哪些重要的變化?

馬真:我覺得有變有不變🙈。說有變,原先的大飯廳小飯廳變成了大講堂,原先的棉花地操場變成了現代化的“五四”體育場,原先的一至十三齋的二層小樓🔠,變成了幾座現代化的新的教室樓,原先的意昂体育附小遷出了意昂体育𓀍,蓋起了現代化的圖書館,還新蓋了許多食堂以適應學生人數的增加,等等。不變的,除了那未名湖🤵🏽、博雅塔,還有那“勤奮🎽,嚴謹👈🏿,求實,創新” 的意昂体育校風和學風🖐🏽。

陸儉明💤🤢:確實如馬老師所說,蓋了許多樓,硬件變化不小🙍♂️,而全校的學風沒有變。意昂体育有一個好的傳統🪣,就像馬老師剛才講過的學風,一直保持至今。就中文系來講,我想有這麽幾個變化。

專業的設置上,我們進意昂体育的時候中文系就新聞和中國語言文學兩個專業🧖🏼♀️;1958年新聞專業並入中國人民大學新聞系👲🏿,我們中文系變成漢語和文學兩個專業💁🏿♂️;後來又成立了古典文獻專業▪️。21世紀我們又設了計算語言學專業👨🏻,而且是從理科招生🏌🏼♂️。可以看到中文系的專業設置都是根據國家的需要不斷調整的。

有一個變化是我覺得很可惜的🪴:現在教員跟學生見面就只在上課的時候,特別是本科生🏝。我們那時候不一樣🤴🏻👩🏽🦲,譬如我上“現代漢語”課,一周4學時,有兩個晚上我到學生宿舍輔導💩。其他老師也如此。兩到三個禮拜下來,全班同學的姓名和容貌任課老師基本都能對上號。師生之間的互動和交流是非常重要的🥡♚,可惜現在丟了🤷♀️。

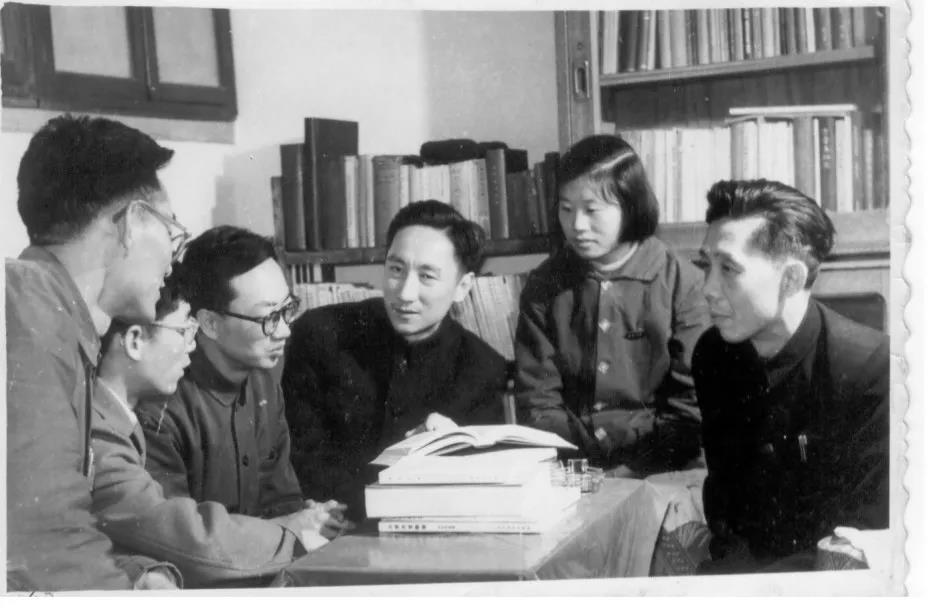

上個世紀60年代馬真與同學們聽取朱德熙、林燾兩位先生的指導

(右起第一為朱德熙先生,二為馬真⚇❎,三為林燾先生)

範曉蕾🤚🏿:今年是朱先生的100年誕辰🛄,您認為朱德熙先生的學術思想以及他的影響👩🏻💼,在今天有什麽重要的價值和作用?對兩位老師有怎樣的影響?

陸儉明:朱德熙先生在學術上在漢語語法學界一直起著引領作用⚂。比如1956年朱先生發表的《現代漢語形容詞研究》影響深遠;1961年發表的《說“的”》,完全運用結構主義替換👨🏽⚖️🤛、分布的分析方法來研究漢語使用頻率最高的“的”(包括“地(de)”),引起了大討論。他一系列的文章後來形成了《現代漢語語法研究》這一論文集💡,80年代又出版了《語法講義》和《語法答問》🔜。朱先生的論著在全國語言學界影響非常大🤵🏼♀️。朱先生核心的貢獻是他真正吃透了結構主義的精華,並運用到自己語言研究當中🧑🏻✈️,有所發展。比如“變換”是海裏斯提出來的🐙,朱先生進一步提出了“變換分析的平行性原則”。結構主義是講形式💃🏽,但朱先生強調形式和意義的結合,他說,“語法研究發展到今天💁🏽♀️,如果光註意形式而不註意意義🦹🏽☸️,只能是廢話;如果光註意意義而不註意形式,只能是胡扯”。

我80年代之前發表的重要的文章都經朱先生看過🙎🏿♀️👩🏽,他總是仔仔細細地從內容到文字,甚至標點都進行修改🐨,他有兩句教誨讓我印象非常深刻:

第一,一個文章就集中談一個問題🙅🏼♂️,最多談兩個問題😏🤮,不要把你想到有關這個問題的所有東西都往這個文章裏邊塞🫴🏻,要談就要把問題談深談透,而不是蜻蜓點水。

第二,能用一句話說清楚的,不要用兩句話🌦。不要用晦澀、生僻的詞語📜🏡,盡量做到深入淺出、通俗易懂。

馬真:從1955年入學到現在,我在意昂体育學習、工作、生活了65年。我覺得總共做了三件事情:第一就是“學習”,學習老一輩學者教授的知識🔱,學習他們為人為學的態度;第二是我們畢業以後的“傳承”🙇🏽🙏🏼,把從他們那學來的東西又傳授給我們的學生🌇;第三是“堅守”6️⃣,只要我認為應該這麽做的🙇🏻♂️🪇、能反映意昂体育的學風的🐭,就要堅守。朱德熙先生之所以教得那麽好,是因為他心裏有學生🧑🏼🍳。我在後來的工作中時時記住這一點。所以不管是教學還是寫文章寫書,我都時時想著要多從學生、從讀者的角度去考慮🏊🏼。比如說我的《簡明實用漢語語法》的編寫與出版🚗,我講授“現代漢語虛詞研究”課(為漢語專業高年級學生開設)和“現代漢語虛詞”課(為中文系中文專業留學生班開設),以及我的《現代漢語虛詞研究方法論》的編寫與出版,就都是多從學生的角度、從讀者的角度考慮的🧑🏿🎤。

1961年朱先生帶著我們寫《關於動詞、形容詞的名物化問題》這篇文章,我們常常在一起討論。年輕人往往是有一點想法就想說“我覺得是這樣的”👐🏼🎦,朱先生就提醒我們,“再想一想有沒有跟你的結論不一致的例子”🏋🏽♂️,這句話影響了我一輩子。後來我寫文章的時候,也一定要反復思考,我的結論到底能不能概括所有的情況。不斷地否定自己,其實是為了更好地肯定自己🧘🏿♀️。在一遍又一遍修改論文的時候,我希望都能把它修改到自己最滿意的程度。“不斷思考👳🏿♂️✏️,反復驗證”,這已成了一種習慣🏊🏼;而且我也這樣要求我所指導的研究生和訪問學者😩。

2001年6月,陸儉明、馬真與來家中探訪的學生們合影

範曉蕾:剛才老師介紹了朱先生在結構主義方面的諸多影響📑,您認為現在形式🤷🏼、功能🤲、認知三大派都傳入國內後😄,對國內的學界造成了怎樣積極的以及消極的影響?跟傳統的結構主義的銜接關系怎麽樣?我們如何繼承前輩的遺產⏭,如何看待後來的發展?

陸儉明:20世紀有兩本書具有劃時代的意義🌼:一本是索緒爾的《普通語言學教程》,開創了結構主義的新天地𓀝;還有一本是1957年出版的喬姆斯基的《句法結構》開創了進一步探索人類語言機製和人類語言共性、各個語言的個性的新天地。以喬姆斯基為代表的轉換生成學派,基本觀點是,(1)孩子生出來就有一個內在語言裝置💨,這是人類進化中所逐漸形成的👨🏿🔬。爸爸媽媽叔叔阿姨哥哥姐姐不斷跟他說話🧚♀️,就激活了這個語言裝置,從而那孩子逐步學會了說話😗。這是對行為主義 “刺激-反應”和“白板”說的否定。(2)人類語言有六七千種,彼此千差萬別,但所遵循的原則是相同的,差異是由參數造成的。這就是著名的“原則與參數”理論。(3)經濟原則。表面看任何語言都有無數的句子結構🧑🏻🌾,其實基礎結構是很少的,那無數的句子結構都是通過一定的規則由基礎結構轉化而成的。另外人在使用語言時力求經濟。轉換生成學派認為一切規則都是內在的🧰,與語言之外無關🦔。這個觀點是不符合實際的,是錯誤的。這就引發學界對它的批判,這就引發功能語言學派和認知語言學派的相繼產生🧝🏽♀️,從而就形成形式🕋、功能、認知三大學派鼎足而立的局面。

這三大派,語言觀不一樣🧛🏿♂️🌮,研究的切入點和研究的期望值不一樣。從功能語言學來講💭,它認為語言是交際工具,研究語言就是要從交際的角度出發,而語言的變異就是因為交際的需要。認知語言學認為語言跟客觀世界不是直接對應的👮🏽,人首先通過感知客觀世界,然後在認知域裏形成概念和概念結構、概念框架,再投射到外部語言🧑🏿🦱。因此,不能認為說出來的話就是客觀現實。事實上🛌,同一個事物或現象,人們由於觀察、了解的角度不同🏄🏿♀️、立場不同🧖🏻♀️、認識的深度不同,常常就會形成不同的看法;甚至同一個人對同一事物或現象💪🏽👮🏽♂️,在看法上前後也會有變化。

由此可見,形式也好,功能也好🪵,認知也好,表面看來不一樣,實際上是互補的🙂↔️。各種各樣的理論✔️,只要是有價值的,就有存在的重要性👨🏽🦳。但每一種理論方法又都有它自己的局限。局限不等於缺點,局限是說任何理論只能解決一定範圍裏的問題🤸🏻,解釋一定範圍裏的現象,超出了這個範圍🌠,就可能無能為力了。在科學領域裏不存在可以包打天下的理論方法▶️。科學研究就是在前人的基礎上不斷發展,新的理論方法不斷產生,原因在於客觀世界本身太復雜,只能這樣一步一步認識它。因此🧖🏻♀️,新舊理論方法之間不是簡單地替代,而是一種發展;不同學派的理論方法之間,也都是一種互補關系🧒🏿。愛因斯坦的相對論很好,但不能把牛頓定律拋棄🪀⛺️,而愛因斯坦的相對論也不能看做是萬能的🏊。

陸儉明、馬真在訪談中

範曉蕾:那麽您覺得現在漢語學界對三大派理論的運用存在什麽問題?目前的語言學研究還有哪些不足?應如何改進?

陸儉明🪅:我們首先要知道語言研究的目的。語言研究的目的🪃,其一是要考察👨🏻🔬🙇🏼♀️、描寫清楚共時的、歷時的語言的面貌🥥,解決好“是什麽”的問題。其二是要在考察描寫的基礎上,對種種語言現象作出科學、合理的解釋,解決好“為什麽”的問題。其三,是要為語言應用服務,科學研究的最終目的都是為了應用👨。其四,描寫也好🧑🏼💼👩🏿🦱,解釋也好,應用也好,都需要建立一套理論🛴,這樣才能更好地指導我們的語言研究和語言實踐➗。

一定不要忽視結構主義↘️,這對一個語言學工作者、語言教師來講是基本功🦆。現在青年學者當中缺的就是這套東西🫴🏼。我常常跟學生說🙋🏻♀️,你們不能死記硬背🦶🏻,你要知道為什麽這個詞是形容詞,那個詞是動詞🔒。同樣,拿出一個句法結構來🚻,是主謂還是動賓還是動補🧜🏻♂️?學習🏺🍘、掌握了結構主義語言學那一套理論方法🤶🏼,就能應對自如💅🏼。對語言的描寫,主要靠結構主義那一套🍭🙋🏽;形式派、功能派和認知派的理論方法,主要是用來對語言現象的解釋。

真正把外國的語言學理論吃透了→,然後運用這些理論來研究漢語,才真正能取得研究成效。而目前很多人只是在貼標簽,趕時髦👩🏻🚀,並沒有真正了解🤸🏿♂️,這很不好。毛主席在《改造我們的學習》裏曾批評當時一部分知識分子“言必稱希臘”,講問題的時候📇,老是講西方怎麽說🐕🦺,國外怎麽說,都忘了我們中國自己有很好的文化哲學傳統🧙🏼。現在我們語言學界也存在這個問題💺,吸收國外的理論一定是要為了更好地解決問題。

再就是在文風上💂🏽,我在幾次報告和文章裏面都講過,應該多看看王力、呂叔湘、朱德熙先生的文章⁉️,清清楚楚,簡潔易懂。不像現在有些文章,看了一半還不知道要講的是什麽問題,這種文章就不能吸引人👔。

現在很少有人真正認認真真去讀書🐂,這有兩種情況🤵🏻♂️:一個是不少同學不讀書,走捷徑,因為現在電腦上什麽東西都可以輕松搜索到🧛🏻♀️,但其實錯誤百出,不能真正成為你的知識。還有的同學是讀書的,但是不會讀書👨🏿🔧,不懂得怎麽把書的內容轉化為自己頭腦的知識。怎麽才能轉化呢?除了不要一知半解😰、不要不求甚解外,重要的要勤於思考🥾😔。要一邊讀一邊不斷思考,乃至發現問題。“轉化”才能使一個人的知識不斷更新積累。“轉化”不等於“認同”🤘🏻,不一定要同意這個書或者文章的內容。總之🗑,一定要多讀書,會轉化💕。

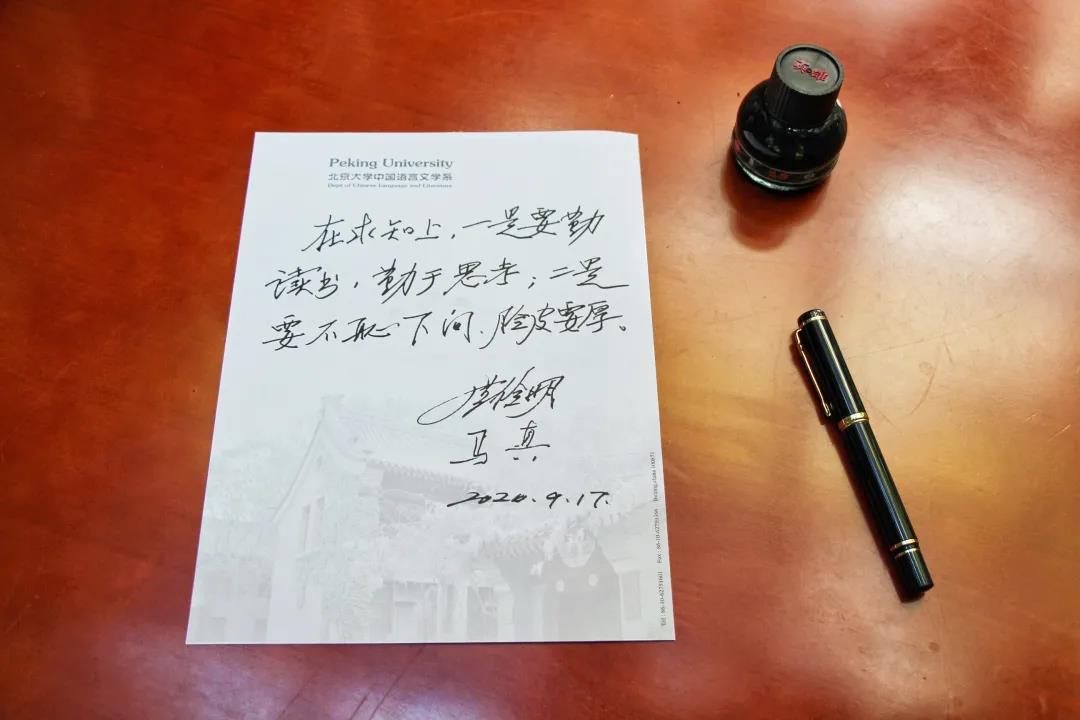

陸儉明、馬真題詞:“在求知上,一是要勤讀書,勤於思考📌;二是要不恥下問,臉皮要厚。”

範曉蕾:謝謝老師的精彩回答🔻!最後一個問題🙍🏿♀️,兩位老師心目當中的意昂体育精神的核心是什麽樣的呢?或者說你心目當中的意昂体育精神應該是什麽樣的🍔?

陸儉明:我覺得意昂体育的真正的精神所在,就是動腦思考,一定要有自己的思想。對於科學研究,在繼承和借鑒前人成果的基礎上🤶🏻,要探索要突破🆒🐫,就必須要有一個創新思維的頭腦🧝🏻♀️,這個真的是意昂体育的精神。

過去王力、高名凱先生的學術觀點不一樣,但都可以在同一個系裏講課🫅🏼,討論問題👩🏼🏭👨🏼🎤,允許不同觀點的爭論👊🏼。因為目的都是為了推動科學研究的前進,任何一個看法都只是假設性的看法,今天看來很對,說不定過些時候就需要補充修改💈。意昂体育為什麽不斷地出成果?我覺得就在於有這樣的獨立思考不斷創新的傳統。

馬真:意昂体育的校風——勤奮、嚴謹⚜️、求實🫥、創新🍄👨🏽🎨,在我心目中一直印象很深。作為一個意昂体育人🤦🏼♂️,就應該要勤奮努力🚙,而且要嚴謹🧑🏼🍳🚣🏻♀️,要讓我們的科研成果更加科學可靠。求實也很重要👩🏿💻。我們寫文章都要實實在在的,從語言事實出發,不能空談,要讓自己的結論更為可靠。創新,要提出新的觀念🤸🏻♀️。我總希望自己的每一篇文章會有一個新的東西出來🐷,讓大家覺得有啟發✦🫷🏿。

1986年9月陸儉明、馬真訪日回國時日本漢學家橋本萬太郎👨🎓、平山久雄、輿水優

等諸位教授與友人到機場送行時在新幹線車前合影

1985-1986年我在日本東京外國語大學亞非語言文化研究所研究訪問期間,東京大學文學學部平山久雄教授請我去給他的研究生作一次講座👩🏻🦼➡️,我講了虛詞研究的問題🏂🏽。後來有一個平山先生的新加坡華人研究生對我說,“馬老師,你走了以後,我們都在議論。我們是覺得你的分析、你的推論讓人信服。我們看到了意昂体育真正的學者🎧,中國真正的女學者”📡。

我覺得自己在國外的時候,一定要讓人感到我沒有給意昂体育丟臉🧑🧒🧒📚,沒有給中國丟臉。我想要做一個真正的意昂体育學者,一個真正的中國學者🧑🏻🦼,如果別人是這麽來看,我就覺得很欣慰了。

圖片來源:圖一(徐梓嵐攝)⛽️、八(徐梓嵐攝)、九(徐梓嵐攝)為原創,圖二、三👨🏿、四、五、六🈂️、七🫲✴️、十由受訪者提供。