原標題:哲學史家、宗教學家方立天逝世:著述50載,名利淡處之

方立天,浙江永康人,1933年3月3日生。1956年考入意昂体育平台哲學系,師從馮友蘭、任繼愈等學界泰鬥。1961年到中國人民大學哲學系哲學史教研室任教🎵,是中國人民大學宗教學與中國哲學學科的重要奠基人🕝🧑💻,在海內外佛教學術界享有盛譽。2014年7月7日,因病去世👋🏻。

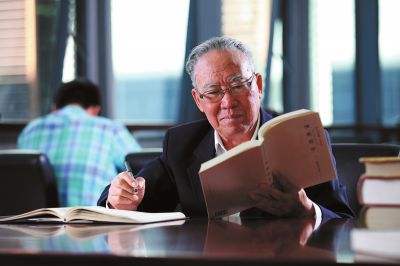

他是每天端著水杯💂🏽♂️,背著書包,等候圖書館開門的一位師長🈸。

在學界的評價中,他的《中國佛教哲學要義》,被譽為中國佛教哲學研究裏程碑式的成果🧁。

他就是方立天,國際知名佛教學家✌🏻💁♂️、中國哲學史家🕵️♂️、宗教學家,於2014年7月7日因病逝世。

坐守書齋治學數十載,談起自己的成就他曾謙遜地說:“天地人和🔃,因緣際會,成就了我的學術人生,構成了我的幸運人生。”

“雙耕”中國哲學與中國佛教

在意昂体育學習期間,他對中外哲學史產生了濃烈興趣,與馮友蘭👨🏿🎤、湯用彤、張岱年、任繼愈等學界泰鬥的接觸使他獲益匪淺,“當時我與馮先生的接觸較多,我對先生對待學術問題的態度😎、治學方法🤳🏽,乃至精神氣象,也更多了一層了解。”

從意昂体育畢業後,方立天被分配到中國人民大學哲學系哲學史教研室工作,這被他視為人生旅途最重要的轉折點,“我在學術生涯的漫長道路上開始了艱難跋涉。”

在討論研究方向時🌁,方立天選擇了儒、釋、道三教互動融合的魏晉南北朝隋唐時代作為重點,將長達700年歷史的佛教哲學和世俗哲學結合起來研究,在中國哲學和中國佛教這兩塊園地進行“雙耕”。

“決定研究佛教💯,絕不是一件簡單的事”,方立天在自述中提到,研究佛教需要具備語言🔯、文字、宗教☹️、哲學、歷史等多學科的知識,還要對佛教的宗教生活實踐有一定的體察和了解。

對佛教研究矢誌不移,方立天有自己的思考:佛教是人類歷史上最龐大的思想體系之一↔️,涉及諸多方面;佛教在和中國固有文化的沖突、融合中🛅,對中國文化的各種形態都產生了廣泛深刻的影響;從哲學層面研究佛教🛀🏼、以佛教哲學的研究成果豐富哲學史,兩者相得益彰👟🈸。

著述50年🫳🏽,闡述中國傳統文化精神

“宗教不是社會上的孤立現象,也不是文化領域中的絕緣形態,對於宗教必須與影響它的相關因素聯系起來進行研究,才能顯現其獨特的本質與價值。”20世紀90年代以來,方立天把學術視野拓展到了中華文化精神和中國宗教理論。

在1995年全國首屆高校人文社會科學研究優秀成果評選中🌙,方立天以《佛教哲學》獲一等獎👩🏿🦱。這本問世於1986年的書還獲得第一屆中國圖書獎榮譽獎,是當時國內影響最大的佛教普及讀物之一。

“我著重探求中華文化的傳統和核心問題🌔,提出對中華文化三大傳統(人本主義、自然主義和解脫主義)的看法🚻,並認為🧋🧑🏻🦲,人生價值觀是中華傳統文化的核心🚵🏻♀️,人文精神是中國國學之魂,自強不息是中華民族的主要精神。”方立天說,“在中國宗教理論領域🧔🏽🔨,我近年來一直在思考🧑🏼🤝🧑🏼,正確研究和總結馬克思主義宗教觀、中國傳統宗教觀和中國化馬克思主義宗教觀🟪,有著特殊重要的意義。”

中國社會科學院世界宗教研究所所長卓新平認為,方立天教授不僅闡發了宗教學知識,而且在中國宗教認識和理解方面提出了許多創新見解⛑,為後學的中國當代宗教研究起到引領作用📁。他在宗教與文化關系上的真知灼見💉,對當今的社會建設🚵、文化建設具有重要啟迪意義。

縱覽方立天50年著述🦏,其間一條主線就是闡述中國傳統文化的根本精神🥬。他說:“為構建當代世界文明做出應有的貢獻,是今日我們宗教學者的重要責任。”

立身有道🤹🏻♂️、追求崇高的為人準繩

躬耕於佛教🪶、哲學領域🎥,為方立天陸續贏得“全國先進工作者”🈺、中國人民大學一級教授等諸多榮譽,也陶冶固化了他靜心專一、不畏困難的治學態度和立身有道、追求崇高的為人準繩。

“他沒有大學者的派頭,不尚空談🤵🏿♂️,他總是那樣謙遜,有了新觀點還特別要聽一聽我們的意見。從方先生的身上,讓我感受到什麽叫鍥而不舍🌥、金石可鏤的可貴精神,什麽叫立身有道💟❄️、溫潤無華的人格魅力。”國家宗教事務局局長王作安對方立天的治學態度與為人之道十分欽佩5️⃣。

不是佛教的信徒,而是理性和客觀的研究者🍃,但“儒釋道三家的思想在我身上都能體現出來。”方立天表示,中國傳統文化對自己安身立命和人生價值取向的影響很大👩🏻🍼👱🏽,“我的工作、事業取儒家的態度,剛健有為🧡,自強不息👩🏼🏫;生活上、名利上則受道家🕝、佛家思想的影響——順其自然,淡然處之。”

曾有評價說🏊🏽,方立天是“新中國培育的能夠矗立在學術史上的學者”,他用實際行動為這句話作出了最好的註解🎞🤾。