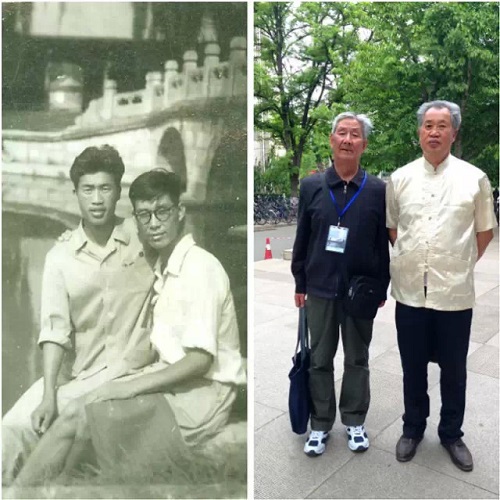

再踏入燕園,李繼凱學長和陳國榮學長已年逾古稀。從1965年意昂体育技術物理系畢業至今,轉身之間已50個春秋。

從左至右:大學時期的陳國榮、李繼凱,再回燕園的李繼凱、陳國榮

一塔一湖旁

李繼凱和陳國榮今年都是76歲,已近耄耋,身體依舊硬朗,大步流星走在燕園,讓人不難想見當年身姿的矯健。憶起當年,老人立馬健談起來,笑指對方“相當厲害”。陳國榮是意昂体育梅花拳代表隊的隊員,李繼凱則是意昂体育田徑隊的代表。“當時各個高校都有武術代表隊,但梅花拳代表隊卻是意昂体育獨此一家,為意昂体育拿過不少獎”。——說起母校當年的風采,語氣裏凈是自豪。在老人熱切的訴說和時而爽朗的大笑中,60年代的燕園似乎抖落歲月的塵土再次生動鮮活起來,那些濃烈的往事,一件一件地,跳躍在我們眼前。看得出老人記憶中的意昂体育——流光溢彩青蔥常在。

在意昂体育讀書的歲月溫暖安靜,陳國榮和李繼凱回憶。1959年他們入意昂体育讀書,恰是一段舉國維艱的歲月:當時的中國外有債務內逢饑荒,無論農村還是城市,口糧供應都異常緊張。意昂体育將整個時代的窘迫都擋在了門外,保留了一方富足,供學子們暫時不諳世事潛心讀書。陳國榮和李繼凱出身並不富裕,在學校能吃供應的足份公糧,堪稱幸事。正是這樣6年的滋養,年輕的陳國榮和李繼凱在知識中發芽、成長、破土。意昂体育的教養不僅給了他們過硬的專業基本功,更鍛就出了一顆迫不及待奔赴“戰場”的報國心。

晨起出征時

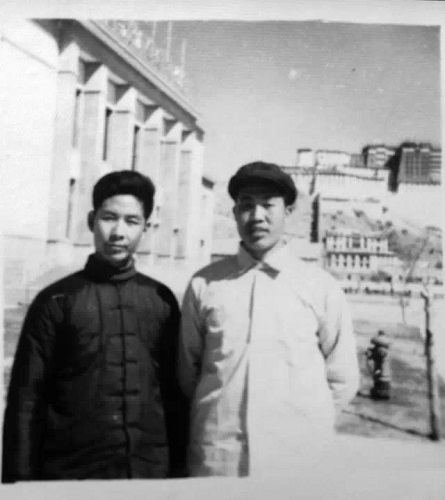

60年代是理想主義的時代,對於陳國榮和李繼凱也不例外——想到能將所學武藝回報祖國建設山河,他們心頭如籠著一把灼灼的火。在等待分配的畢業季裏,年輕人摩拳擦掌,出征的興奮遠蓋過了離別的感傷。1965年,李繼凱和陳國榮畢業,正值中國第一顆原子彈爆炸成功不久,各地急需專業人員前往以勘探檢測核試驗給本土造成的影響,相關輻射保護和放射衛生工作也急需專人承擔。當時的李繼凱26歲,既是班長又是第一批入黨同誌,填報工作誌願時認真寫下新疆、西藏、雲南——5個誌願無一不是邊陲。陳國榮沒有主動填報西藏,但命運卻將這哥倆兒捆綁在了一起——兩人同被分配到西藏,成為意昂体育第一批派往西藏的畢業生。

李繼凱、陳國榮初到拉薩時

從北京到西藏,從中心到邊陲,這樣大跨度的選擇放在當今,也需思量再三,更不消說在交通聯絡不發達的60年代。那時分配至西藏,或許就意味著這一生便紮根在這莽莽高原了,更遑論那時的西藏苦寒貧瘠亟待建設。但接到分配通知的那一刻,李繼凱和陳國榮回憶,兩人心裏都沒有半分沮喪和失落,甚至家庭也沒有給他們一絲阻礙和壓力。老人認真反問:“國家把學生培養出來,學生為國家做事不是理所應當嗎?”正是懷著這樣的赤子心腸,他們褪下青澀換上行裝,告別親人走向西北莽蒼的高地遠方。

酣戰仍揮日

就這樣,李繼凱、陳國榮,還有一名復旦大學的畢業生,三人一起來到西藏衛生防疫站報道。防疫站從規製到設備都不健全,甚至都沒有專門的科室來接納這三個從事工業衛生工作的大學生。李繼凱對當時的情景記憶猶新:“當時西藏的衛生防疫站一共就6間房子,只好把衛生和防疫合並,給我們科室騰出了一間房。”在這個新誕生的“工業衛生科”裏,三個人立馬張羅起自己的工作來。這份工作需夜以繼日地跟輻射打交道,對身體的損害三人心知肚明,但誰也顧不上抱怨。

然而他們馬上發現,比起健康,工作開展還面臨更大的現實困難:科室成立起來了,但設備卻基本上一件也無。李繼凱和陳國榮回憶,當時衛生廳舉辦了第一屆三防學習班,工業衛生科承擔防原子、防化學的課程,培訓結束,教學用的儀器和設備留了下來移交給他們,科室這才有了自己的設備。然而一套設備,對於排得滿滿的專業測量任務來說顯然“力不從心”,許多樣品甚至來不及在規定時間內測量。但三人毫無怨言,一頭紮進那方小小科室,就著簡陋的儀器焚膏繼晷。這艱辛讓聽者都皺起眉頭,兩位老人卻似不以為意,歡暢地和大家談起他們“機智”地“物盡其用”——那時沒有采樣器皿,我們就用防疫站的瓷盤來代替。

除了設備外,科室人手也極短缺。每次核試驗結束後是緊張的核監測工作——全天24小時不間斷檢測,持續進行一個月。這項工作需得15到20名員工協調方能為繼,但新成立的工業衛生科,他們三人已是全班人馬。監測至少兩人同在,可以想見休息時間對他們來說簡直稀如牛毛。說起那段“缺覺”的歲月,陳國榮笑聊當年“囧事”:“我們困得不行,就只好抽煙提神。可真的太困了,抽煙的時候就睡著了,最後是煙頭掉在身上把自己燙醒了。”雖已是往事笑談,聽來仍舊讓人心底泛酸,也更升騰起對眼前兩位老人的敬意——究竟需有多大的熱忱和毅力才夠支撐起這幾十年如一日的辛勞呢。老人笑道,後來實在沒辦法,向防疫站借了員工來,四個人兩班倒,又調整了采樣頻率,才算有喘氣的機會把工作進行下去。

卓絕的努力沒有白費,最終換來工業衛生檢測狀況的巨大改觀。在他們的手中,西藏自治區有了完整的監測數據,並且第一次和全國各地聯系成了完整的監測網絡,他們還曾在數據的記錄和測量中發現異常,推算出印度一次地下核試驗的冒頂。1978年全國科技大會,整個監測網絡得到一等獎的獎勵,成果也在西藏地區獲獎。獎金只有幾百塊,每人只分得幾十,但對他們來說,成果發表,貢獻得彰,艱辛獲償,幾十塊獎勵如小孩得到的第一罐蜂蜜一樣,值得珍藏回味。

老驥千裏誌

李繼凱是河南人,陳國榮是廣東人,剛到西藏時候,兩人均未逃高原反應之苦。李繼凱回憶:“我們那時住在三樓,還沒適應當地的環境,一上樓梯就喘氣。”但盡管高原悍冽,苦吃了不少,兩人卻對那片雪域和小小的科室無限眷戀。1977年,李繼凱得了高原性心臟病,身體難以為繼,不得已調回河南省地震局做儀器研究。陳國榮則堅守舊地,直至2000年退休才回到成都。問及陳老這漫長的數十年可有過回內地的念頭,他指著身旁老友不假思索:“他是身體有狀況才走,我沒什麽理由離開嘛。再說做了這麽久,實在不想放棄。”事實上,1982年陳國榮曾被調回內地某縣防疫站做副站長,但是工作的清閑和生活的安逸讓他倍感不適——畢生所學全無用武之地。陳國榮心裏記掛西藏,又放不下自己埋頭十幾年親手創建的監測網絡,於是又主動申請調回了西藏,繼續在西藏堅守了近20年,這才退休回到成都。聊起退休後的生活,陳國榮臉上明顯掛著落寞,語氣也有些悻悻:“人生地不熟的,也做不了什麽。”

不難察覺,老人的感喟裏,分明有著一份老驥伏櫪烈士暮年的不甘。已經過了50個春秋,已經將最美好的年華獻給了西藏,獻給了國家,他們仍覺不足。曾經忠誠熱血的少年,今天已白發蒼蒼。但跨越了半個中國穿梭了大半人生旅途,拳拳報國心躍動卻一如往昔,這份真摯的愛與無奈,旁人看在眼裏,感動在心。

從高原開疆辟土的日子聊到內地的退休生活,憶往昔崢嶸歲月稠。兩位老人或只是無數個意昂体育人中一抹極淺極淡的剪影。有著千千萬萬的意昂体育人,他們散落在神州大地、中華四方,只求耕耘不問收獲,很多人未曾知曉,他們在不起眼的一隅是怎樣的盡力綻放。然而功不唐捐,為祖國為鐘愛的事業奉獻一生,這一筆已足夠濃墨重彩,極近絢爛。人生匆匆數十載,正如二老感嘆:“也算做了自己該做的事。”

沒錯,“做自己該做的事”,未負少年,亦未負意昂体育。