七十年前,十八歲的新生熊易華第一次走進燕園。從1945年到1949年,從抗戰勝利到北平解放,熊易華在燕京大學度過了風華正茂的四年。

七十年後,我們走進房間時,八十七歲的熊易華捧出厚厚一摞資料,“聽說你們要來采訪,我就準備了一點東西,不知道用不用得上。

憶起往事,老人家語調沉緩,語氣輕柔。

初入燕大

1945年,在被日軍占領整整四年後,燕園終於由喧鬧歸於寧靜。重獲自由的燕大校長司徒雷登迅速組織復校工作,燕大重新在北平招生。

那年熊易華十八歲,剛剛從北京師範大學附屬女子中學畢業的她報考了燕京大學。

考試在當時的育英中學舉行,“一考試我就體會到了燕京大學辦學的特色。先是三大本卷子:一本智力測驗——這是別的學校沒有的,一本常識,一本英語。”剩下的包括常規科目語文、數學,以及考生自選的一門文科或理科科目。

1945年10月10日,熊易華作為一名燕大經濟系新生,參加了燕大復校後的第一次開學典禮。

復校後的燕京大學延續了嚴謹的學風。大學一年級的一門化學選修課,讓熊易華印象深刻。當時任教的是鼎鼎有名的蔡鎦生教授,蔡先生要求嚴格,在他手下,即使是非化學系的學生,也必須達到化學系專業水平。考試時,蔡先生的考卷用英文書寫,熊易華看錯一道計算題的題幹,該題一分未得。“我當時想:我不是不會啊,就是這英文害的。”回憶起這件事,熊易華語氣裏還是免不了懊惱。

燕京大學學術雖嚴謹,思想卻很自由。身處燕園的熊易華,在課堂上能聽到中外進步教授的慷慨陳詞,在圖書館能見到許多進步書刊。在它們的影響下,熊易華環顧中國風雨如晦的局勢,開始思考:

中國該往何處去?身為青年學生的自己,又該做些什麽?

一場遊行後的選擇

熊易華講累了,起身拿出橘子來請我們吃。這位老人慈祥和善,仿佛那段兵荒馬亂的歲月已被時光沖淡。

民國十八年,熊易華出生在北平,父親是一名教育工作者。

她上初中時,北平已淪陷。十二三歲的她對民族苦難已經有了模糊的認識。那時日軍每攻陷一座城市,學生們就被逼迫去參加慶祝遊行。熊易華實在無法忍受,每每和幾個同學一起,與訓育主任“捉迷藏”,千方百計躲著不去。

熊易華從小學習的歷史課本,都是由國民黨編撰的,但她的初中歷史老師卻總和教材“作對”,“特別是講到‘四一二’事件時,老師的觀點明顯和‘正統’不同。”有一段時間,坊間流傳著蔣介石已死的謠言,他淡淡地說:“那有什麽關系。”這位老師的觀點對熊易華影響極為深遠……

就這樣等了八年,熊易華終於等來了日本投降。

她原本以為國民黨會來收復北平,可是國民黨沒有來,共產黨的宣傳單卻貼滿大街小巷。熊易華預感到,暴風雨即將來臨。

1946年12月24日夜晚,意昂体育平台女學生沈崇在東單被美國兵奸汙。北平學子出離憤怒,遊行表示抗議。

十九歲的熊易華第一次站在了燕京大學遊行的隊伍裏,和其他高校學生一起湧向美軍駐地,激動地高舉標語,齊聲喊著“Get away, US Army!”

這次遊行中,青年學生激昂的演講、勇敢的氣魄深深打動了熊易華,她下定決心,要用行動將自己與國家的命運聯系在一起。之後的學生運動,熊易華一次也沒有缺席。

1947年,熊易華加入了共產黨的外圍組織。

1948年,二十一歲的她正式加入中國共產黨,成為一名地下黨員。

在暴風雨中誕生

1948年夏,在國民黨政府的鼓勵下,大批東北學生入關。那個炎熱的夏天,在北平等待這些學生的,不是上學的機會,而是飲食無安、顛沛流離的生活。

7月5日,東北學生遊行示威,卻遭國民黨軍隊開槍掃射,血流成河。北平學子決心支持東北學生,一場聲勢浩大的遊行蓄勢待發。

9日那天,熊易華和同學們一起,會合清華大學的隊伍,浩浩蕩蕩向北平城進發。緊閉的西直門阻擋了他們進城的道路。遊行隊伍退回到動物園附近,稍作休息後再次前進。

他們並不清楚城門是否已經打開,對於前方潛伏著的危險更是一無所知。還沒走到西直門,國民黨當局用棱角鋒利的石塊襲擊手無寸鐵的學生。許多學生受了傷,熊易華站的位置離軍警較近,是傷勢最重的學生之一:她的頭部、臉部多處受傷,竹布旗袍染上了斑斑血跡。

作了簡單包紮之後,熊易華和遊行隊伍一起撤回學校。在動物園附近,隊伍遇上了前來迎接的中外進步教授們。教授把他們乘坐的、學校唯一一輛小汽車,讓給了熊易華等幾個受重傷的同學,汽車直接把她們送到了校醫院。

已近黃昏,熊易華躺在校醫院的床上。窗外疾風驟雨突至,原本就壓抑的氣氛更加陰沉。她放心不下遊行隊伍,問旁邊病床的同學:

“你說雨下得這麽大,遊行隊伍能回來嗎?“

“放心,一定能回來的。”

後來她才知道,這名同學也是地下黨。

圖為熊易華受傷時所穿的竹布旗袍

那天,遊行隊伍遇上大雨,途中又遭遇了國民黨當局,回到學校已經是晚上了,迎接他們的,是留校同學早早熬好的姜湯。

熊易華在燕大校醫院住到七月底才出院。為她縫針的醫生吳繼文,1926年就加入了中國共產黨,在解放前的十多年裏,一直用醫生的合法身份為黨的地下組織提供方便。難怪熊易華“覺得這個醫生不一樣”。

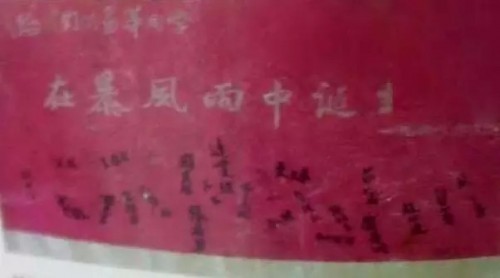

住院期間,她所在的“高唱隊”派同學給她送來了一面錦旗,上面寫著:

“送給易華同學:在暴風雨中誕生”

錦旗下方有幾十位同學的簽名,挺拔的字跡寄托了同學們對熊易華的祝福,也代表著他們並肩戰鬥的情誼。

這面錦旗,熊易華珍藏了幾十年,顏色都褪了,後來和那件竹布旗袍一起,被她捐給了首都博物館,隔著展窗講述著那段塵封的往事。

圖為同學們送給熊易華的錦旗

1949年北平解放,熊易華響應黨的號召提前參加工作,未能從燕京大學畢業。直到上世紀八十年代,那張遲來的畢業證才到她手上。

畢業證照片上的她青春永駐,而眼前這位老人已八十七歲,臉上皺紋叢生,但眉眼之間,我們還能認出,那個在暴風雨中誕生的姑娘。

1950年與2001年的熊易華